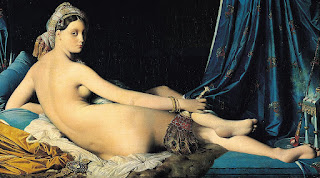

Jean-Auguste-Dominique Ingres, L’odalisque à l’eslave (1842 - olio su tela - cm 76x105), Walters Art Museum, Baltimora (Stati Uniti).

Lettura dell’opera

L'opera è una replica del dipinto omonimo del 1839, oggi conservato al Fogg Art Museum di Cambridge, eseguita dal maestro nel 1842 con la collaborazione degli allievi Paul e Hippolyte Flandrin. Siamo all’interno di un ambiente di una dimora orientale aperta su un lussureggiante giardino con una vasca centrale, fontanelle e giochi d’acqua, ove si intravedono appena alcuni altri personaggi che si deliziano nell'ozio. L’ambientazione, che ricalca in larga parte quella del dipinto del ’39, molto verosimilmente è ripresa da miniature persiane in possesso dell'artista.

Un’odalisca, dal corpo flessuoso e immerso in un bagno di luce, è adagiata a terra in primo piano, su un tappeto a motivi geometrici, in una postura voluttuosa, con la testa poggiata su cuscini di seta e con le gambe avvolte da un leggero lenzuolo. La “venere esotica” ha posato su un copriletto damascato il suo ventaglio di piume di struzzo, accanto a un bruciaprofumi, e volge lo sguardo ammaliatore verso il volto della suonatrice, in un segreto e languido pensiero.

La musicante, in posizione più arretrata rispetto alla fascinosa ottomana, anche lei seduta sul tappeto, in un atteggiamento trasognato e leggermente lascivo, è vestita vagamente alla turca con panni di seta e un turbante. Oltre una balaustra che divide in due l’ambiente si scorge la figura di un eunuco che vigila discreto sulle donne.

Ogni dettaglio del dipinto evidenzia il carattere erotizzante del raffinato contesto orientale, reso con precisione fiamminga e con l’uso di una luce morbida e diffusa.

Si capisce come, quello di Ingres sia un oriente di sogno, lontano e misterioso, in cui è possibile appagare qualsiasi fantasia. È un oriente in cui vengono evocate situazioni di sofisticato erotismo, in una propria e particolare concezione della bellezza ideale, fatta di morbida e plasmabile corporeità, riconducibile a modelli generalmente rinascimentali.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, L’odalisque à l’eslave (firmato e datato 1839 - olio su tela - cm 72x100), Fogg Art Museum, Cambridge (Stati Uniti).

Jean-Auguste-Dominique, Autoritratto.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La grande odalisca (1814 - olio su tela - cm 86x162),

Parigi, Museo del Louvre.

Ingres, come ha scritto Giulio Carlo Argan, “È stato l’ultimo degli italianizzanti ma, più degli antichi studiava Raffaello, Bronzino, Poussin. Non è stato un neo-classico, del Neo-classicismo non accettava né la tendenza rivoluzionaria, davidiana, né la conservatrice, canoviana. Tra il suo ideale e l’ideale romantico di Delacroix v’era un contrasto che divenne ostinata, serrata polemica. Non aveva interessi ideologici e politici(...) Il soggetto, classico o romantico che fosse, non lo interessava, concepiva l’arte come pura forma(...) Per lui, dunque, il bello o la forma non è nella cosa in sé, ma nella relazione tra le cose. Questo insieme di relazioni sarà chiaro quando tutte le componenti della forma (linea, chiaroscuro, colore, luce) formeranno un tutto unitario, una sintesi.”

(…) «Non ci sono in questa figura (La Grande odalisca, n. d. a.) né ossa, né muscoli, né sangue, né vita, né rilievo, nulla infine di ciò che costituisce l’imitazione dal vero. La carnagione è grigia e monotona, non c’è neppure, a propriamente parlare, alcuna parte veramente saliente, tanto la luce è piatta, senza arte e senza cura.» (…)

C. P. Landon, Salon de 1819, in Annales du Musée.

«Secondo noi, uno degli aspetti che innanzitutto distinguono il talento di Ingres, è l’amore per le donne. Il suo libertinaggio è serio, pieno di convinzione. Ingres non appare mai tanto a proprio agio ed efficiente come quando impegna il suo genio con le grazie di una giovane beltà. Muscoli, pieghe della carne, ombre delle fossette, ondulazioni della pelle: non manca nulla.» (…)

C. Baudelaire

«”Sono un Gallo ma non di quelli che hanno saccheggiato Roma.” Fedele a se stesso fino all’ultimo, Ingres è l’artista che porta lo spirito del Neoclassicismo oltre l’età napoleonica, interpretando anche i temi più romantici in chiave classicheggiante. Il BAGNO TURCO esprime la sua capacità straordinaria di cogliere il reale in termini di pura pittura e di forma ideale. Le sue bagnanti e odalische sono figure ispirate a Raffaello, ma rese con una maggiore attenzione ai valori di superficie, alla luminosità intrinseca dei colori.»

F. Zeri

© G. LUCIO FRAGNOLI

Vita in breve di Ingres

Jean-Auguste-Dominique Ingres nasce a Montauban il 20 agosto del 1870. Figlio maggiore del pittore Jean-Marie-Joseph, è scolaro di David, a Parigi dal 1797.

Nel 1801 vince il Prix de Rome con il dipinto Achille e gli inviati di Agamennone. L’anno successivo apre un atelier nell’ex convento dei Cappuccini, giungendo presto ad una notorietà che gli permetterà di eseguire nel 1804 il ritratto di Napoleone I console e due anni dopo Napoleone in trono.

Nel 1810 risiede e lavora stabilmente a Roma e nel 1813 sposa Madeleine Chapelle. In un periodo che va fino al 1914 dipinge opere di grande effetto come il Sogno di Ossian, Raffaello e la Fornarina, Paolo e Francesca e la Grande odalisca. Dopo la caduta di Napoleone nel 1815, lavora per una committenza ridotta e meno facoltosa.

Nel 1819 invia Ruggero e Angelica e la Grande Odalisca al Salon, riscuotendo giudizi poco favorevoli dalla critica.

Nel 1820 si trasferisce a Firenze e nel 1823 è eletto membro corrispondente dell’Accadémie des Beaux-Arts di Parigi. Dal 1824 è a Parigi e l’anno seguente vi apre uno studio in vie Visconti, ricevendo la Legion d’Onore e venendo anche eletto membro dell’Accadémie des Beaux-Arts.

Nel 1827 dipinge l’Apoteosi di Omero.

Nel 1834 Ingres è di nuovo a Roma come direttore dell’Accademia di Francia.

Nel 1841 ritorna a Parigi.

Nel 1849 muore la moglie, ma l’artista si risposa, due anni dopo, con Delphine Ramel. All’Esposizione universale del 1855 espone 43 dipinti in una sala a lui esclusivamente dedicata. Nel 1862 è nominato senatore.

Il 1867, alla sua morte, viene allestita una grande mostra in suo onore all’École des Beaux-Arts.

Bibliografia:

Annalisa Zanni, I Gigli dell’Arte, Ingres, 1990, Cantini Editore, Borgo S. Croce, Firenze.

Hugh Honour, Neoclassicismo, 1980, Einaudi, Torino.

Piero Adorno, L’arte italiana. Dal Settecento ai nostri giorni Vol. 3, 1994, D’Anna, Firenze.

Giorgio Cricco e Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte Vol. 4°, Versione Arancione, Dal Barocco al Postimpressionismo, 2021, Zanichelli, Bologna.

G. C. Argan, Storia dell’arte italiana, Vol. 3°, 1993, Sansoni, Milano.

F. Zeri, Cento Dipinti, Ingres, Bagno turco, 1998, Rizzoli, Milano.

Autori Vari, Storia universale dell’arte. Il XX secolo,1991, De Agostini, Novara.

IL POST SOPRA RIPORTATO HA CARATTERE ESCLUSIVAMENTE DIVULGATIVO E DIDATTICO, DESTINATO PERTANTO AGLI STUDENTI E AGLI APPASSIONATI.

.jpg)

%20Stoccolma.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)