Pierre-Narcisse Guérin (Parigi, 1774 – Roma, 1883), Il ritorno di Marco Sesto (Le retour de Marcus Sextus), firmato e datato Guérin F an 7, 1799 - olio su tela - 217x243 cm, Musée du Louvre, Parigi.

ANALISI DELL’OPERA

Esposto con grande successo al salon

del 1799, Il ritorno di Marco Sesto era così presentato nel

catalogo: “Marco Sesto, sfuggito

alle proscrizioni di Silla, al suo ritorno trova la figlia in lacrime al

capezzale della moglie morta”. In realtà il caso rappresentato, quello di

un patrizio romano esiliato dal dittatore Silla che ritorna alla sua dimora e

trova la moglie morta e la figlia distrutta dal dolore, è del tutto inventato.

Si tratterebbe, secondo alcuni studiosi, soltanto di un acuto accorgimento

dell’autore per rappresentare nella storia antica un fatto a lui contemporaneo,

ossia la condizione degli émigrés, i cittadini emigrati dal 1789 in poi

nei paesi vicini, principalmente per sfuggire alle violenze e alle tensioni

causate dalla rivoluzione, che proprio allora facevano ritorno in patria.

A interpretare in tal modo il dipinto di Guérin fu innanzitutto il pubblico del tempo, che accorse in massa per ammirare il quadro, e che vide nel personaggio dell’abbattuto Marco Sesto l’emigrato francese appena ritornato, spogliato dei propri beni e deprivato dell’affetto dei familiari morti ammazzati, così come vide il sanguinario Robespierre dietro la spietata figura del dispotico Silla. Con una tale interpretazione la questione fu appassionatamente sostenuta da molti intellettuali e su alcuni giornali da vari articolisti. Questo a dimostrazione del generale favore riscosso dal Ritorno di Marco Sesto che Guérin, ammiratore e leale antagonista di David ripropone al Concorso Decennale del 1812.

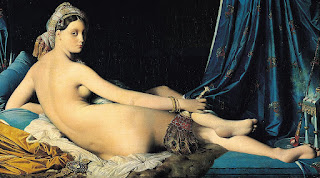

Le retour de Marcus Sextus è un dipinto autenticamente

neoclassico, per lo stile aulico, per la visione ideale ed estetizzante, per il

messaggio in esso contenuto. L’esule creato da Guérin, Marco Sesto, un

patrizio, sicuramente, provato dalle sofferenze patite nel duro esilio

infertogli dal tiranno ha appena fatto ritorno nella sua domus, impoverita,

spogliata d’ogni ornamento. Ha trovato la moglie morta, con l’incarnato

illividito e avvolta in un lenzuolo. Si è seduto compostamente sul letto dove è

adagiata la morta e le ha preso una mano nelle sue, in un’ultima dimostrazione

d’amore, mentre la figlia, affranta dal dolore, è stesa ai suoi piedi e gli

stringe affettuosamente una gamba, posando il capo sul ginocchio, come per unirsi a

lui nella sofferenza e nel contempo per confortarlo.

Nel piccolo ambiente poveramente

arredato e riservato alle esequie, delimitato da una bassa parete di legno

oltre cui si distingue appena un androne buio e disadorno, filtra dall’alto a

sinistra un fascio di luce limpida e calda, che illumina magistralmente la scena,

malinconica e commovente, le poche cose e i personaggi, disposti in un ordine

preciso, quasi solenne, ponderato con l’ordine spaziale.

I gesti sono seri e significativi,

come le espressioni dei volti dei sofferenti, soprattutto quella impressa sul

volto del proscritto, sospeso in un angosciato sgomento, con lo sguardo fisso,

rassegnato e disperato insieme.

Al tema storico antico, presumibilmente rapportato alla contemporaneità, corrisponde il tema della morte e una forte carica di sentimentalismo proprio del neoclassicismo. In questo caso i sentimenti sono quelli dell’amore e del dolore, della sofferenza e dell’affetto familiare, dell’ingiustizia e della sopraffazione. Ma il messaggio compressivo è come un monito, che invita fortemente alla riconciliazione, dopo i soprusi perpetrati iniquamente nel corso della rivoluzione.

© G. LUCIO FRAGNOLI

(...) Nel 1799 uno dei migliori seguaci di

David, P. N. Guérin, espose al Salon un quadro raffigurante Il ritorno di

Marco Sesto: un romano che, esiliato da Silla, era ritornato per trovare la

moglie morta e la figli annientata dal dolore. Gli émigrés che proprio

allora erano rientrati in Francia videro naturalmente l’opera come un’allegoria

della stessa condizione, anche se è assai dubbio che questa fosse stata

l’intenzione di Guérin quando cominciò il quadro nel 1797. (...)

Hugh Honour

Bibliografia essenziale:

Hugh Honour, Neoclassicismo, 1980, Einaudi,

Torino.

Autori Vari, Storia universale dell’arte. Il XX secolo,1991, De Agostini,

Novara.

IL POST SOPRA RIPORTATO HA CARATTERE ESCLUSIVAMENTE

DIVULGATIVO E DIDATTICO, DESTINATO PERTANTO AGLI STUDENTI E AGLI APPASSIONATI.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)